賃貸退去時の原状回復費用の相場!高額な出費を保証してくれるサービスも紹介

大家さんにとって悩みの一つが、入居者が退去後に部屋を元の状態 […]

賃貸物件における原状回復とは「入居時の状態に戻す」ということではありません。原状回復の定義は難しく、認識の齟齬により借主との間でトラブルが発生することもあります。「原状回復」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。そして、どこまでが借主の負担で、どこからが貸主の負担になるのでしょうか。

この記事では、原状回復で借主・貸主が負担する線引きや具体例、借主が原状回復費用を支払わない場合の対処法、トラブルを防ぐ対策について弁護士がわかりやすく解説します。

※記事の内容は、2024年12月時点の法令・情報に基づいています

| 監修=芝大門法律事務所 高橋 真司弁護士

慶応義塾大学卒業後、99年に弁護士登録・芝大門法律事務所へ入所。不動産紛争、近隣問題、債権回収、相続など多くの大家さんが悩むテーマを中心に取り扱う「不動産問題のプロ」。著書に「賃貸住宅の法律Q&A」(大成出版社・共著)ほか。 |

目次

借主と貸主の認識齟齬によるトラブルを防ぐため、国土交通省は1998年(平成10年)3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めました。その後、2004年(平成16年)2月と2011年(平成23年)8月に、裁判事例やQ&Aを追加する形で改訂を行っています。

このガイドラインでは、原状回復の定義が以下のように示されています。

賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

つまり原状回復とは、借主が入居中に故意や過失で汚したり、傷つけてしまったりした箇所を修復するということです。

また、賃借人(借主)の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し「時間の経過による自然な劣化や損耗は借主の負担から除外する」という考え方を採用しています。

さらに、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法では、借主の原状回復義務について下記のように明記されました。

(賃借人の原状回復義務)

第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

つまり、借主は通常の生活を送る中で自然に発生する経年劣化や汚れ、傷については責任を負わず、これらは原状回復の対象外とされます。原状回復が必要となるのは、借主の過失や故意による損傷や汚れに限定されます。

賃貸物件において「通常の使用」とは、どのような使い方を指すのでしょうか。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、具体的な事例をもとに損耗や劣化を次のように分類しています。

出典:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料

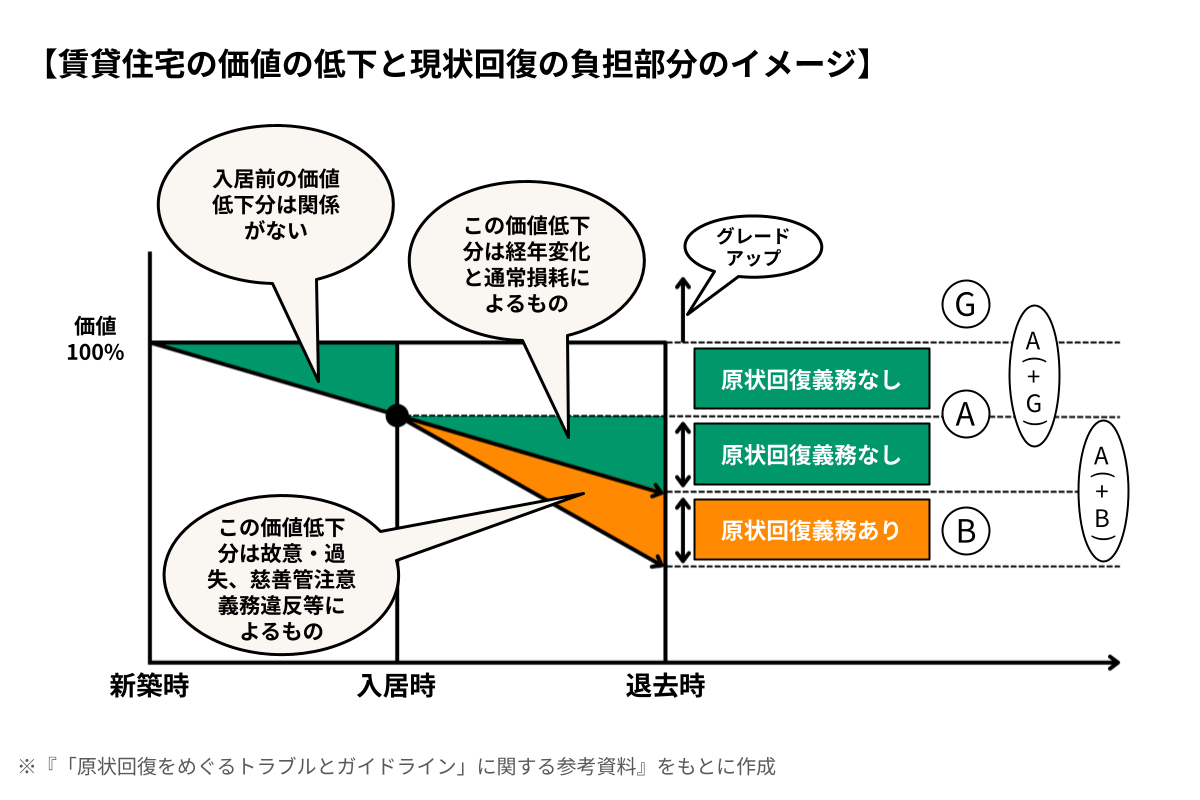

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

賃貸物件の利用にあたって、借主には民法第400条で定められた「善管注意義務」があります。借主が物件を適切に使用・管理し、トラブルや損傷を未然に防ぐためのものです。具体的には、以下の行為が求められます。

1.社会通念に基づく注意を払い、賃借物を使用すること

2.通常の清掃や適切な管理を行い、不注意による損傷を防ぐこと

下記の場合、修繕費用を借主が負担することになります。

| ・借主が故意や過失(わざとやうっかり)で物件を損傷させた ・契約で禁止された行為によって物件を損傷させた ・必要な手入れを怠った結果として損耗が拡大した |

賃貸物件の退去時における原状回復費用の負担について、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)では、下記のように示されています。

※ガイドラインは、あくまでも一般的な基準をとりまとめたものであり、例外となることもあります

・引越し作業で生じたひっかきキズ:家具や荷物の移動時に壁や床に傷をつけた

・飲み物をこぼしたことでできたシミやカビ:放置したことで汚れが染みついたり、カビが発生したりした

・結露を放置して発生したカビ:換気や拭き取りを怠ったことで壁や窓枠にカビが生じた

・日常的な清掃不足による劣化:キッチンやバスルームなどの清掃を怠り、設備が損傷・劣化した

・タバコ等のヤニ、臭い:クロスなどがヤニで変色したり、臭いが付着したりした

・壁に重いものをかけるために開けた壁の画鋲やピンの穴:下地ボードの張替が必要な程度のもの

・貸主が所有するエアコンの水漏れ:借主が放置したために起きた壁の腐食

・契約で禁止された行為による損傷:ペットの飼育や喫煙などにより、壁紙に臭いや汚れが残った

・鍵の取り替え:借主が破損や紛失した場合

ほか、落書きや天井に直接つけた(あらかじめ設置されていない)照明器具の跡など

参照:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版 平成23年 8月、国土交通省住宅局)

これらの場合、修繕費用は借主が負担する可能性が高いです。修繕費は敷金から差し引くのが一般的ですが、敷金でカバーできない場合は不足分を請求できます。ただし、借主が原状回復費用の支払いに応じないケースもあるでしょう。

借主が原状回復費用の支払いに応じない場合、以下のような対応が考えられます。貸主は段階的に対応を進めていくのが一般的です。

借主に対して郵便で請求書を送付するか、電話で直接連絡を取ります。

借主から支払いが得られない場合、保証人に請求を検討します。極度額の範囲内で費用の請求が可能です。極度額とは、保証人が負担する金額の上限を指します。ただし、2020年(令和2年)4月1日より前に締結された契約では、極度額が設定されていなくても請求が可能です。

保証人への請求でも解決しない場合、弁護士に相談し、今後の対応を専門的に判断してもらいます。

保証人への請求でも解決しない場合、借主に対して内容証明郵便を送付します。内容証明郵便を送ることで、請求の事実を証明することができます。それでも回答がない場合は、弁護士の名義で内容証明郵便を送付します。借主が貸主の連絡を無視していても、弁護士からの請求には応じるケースがあるため、この段階で解決することもあります。

弁護士からの内容証明郵便送付後も支払いがない場合は、調停の申し立てや訴訟の提起を検討します。ただし、法的手続きには費用と時間がかかるため、弁護士と相談しながら慎重に進めることが必要です。

貸主が負担すべき修繕義務の具体例は、以下の通りです。

※下記はあくまでも一般的な基準をとりまとめたものであり、例外となることもあります

・畳の表替えや裏返し:破損がない場合でも、次の入居者確保のために行うもの

・畳やフローリングの変色:日光や経年劣化による色落ち、日照や建物の構造的な欠陥による雨漏りなどで発生したもの

・家具設置による床やカーペットのへこみ・設置跡:通常の使用によるもの

・電気ヤケ:テレビや冷蔵庫などの後ろにできる黒ずみ

・壁の画鋲やピンの穴、ポスターや絵画の跡:ポスターやカレンダーなどを掛ける際に生じた小さな穴(下地ボ ードの張替えは不要な程度なもの)や跡

・エアコン設置による壁のビス穴や跡:借主が設置したエアコンの取り外し後に残る穴や跡

・クロスの変色や汚れ:日照や経年によるもの

・網戸の張り替え:破損がない場合でも、次の入居者確保のために行うもの

・地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂:自然災害や構造により自然発生したもの

・鍵の取り替え:破損や紛失ではない場合

・機械の寿命による、設備機器の故障:通常の使用による給湯器や換気扇などの故障

・浴槽や風呂釜などの取り替え:破損がない場合でも、次の入居者確保のために行うもの

・外壁や屋根の劣化:風雨や経年による塗装の剥がれや錆び

ほか、専門業者による全体のハウスクリーニングや消毒など

参照:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版 平成23年 8月、国土交通省住宅局)

これらは、通常の使用や経年変化による損耗であり、貸主が修繕費用を負担することが一般的です。

| フローリングの張り替え | 1.5万~3万円/畳 |

| 畳の交換費用 | 7,500円~2万円/畳 |

| カーペットの張り替え | 1万~1.5万円/畳 |

| 壁紙の張り替え | 1,000円~1,900円/㎡ |

| 壁紙の傷や穴の補修 | 2万~5万円 |

| トイレの交換 | 7万円~40万円 |

| 洗面台の交換 | 7万~20万円 |

| システムキッチンの交換 | 50万~150万円 |

| ミニキッチンの交換 | 20万~50万円 |

| 独立浴室のリフォーム | 50万~150万円 |

| ユニットバスの交換 | 40万~100万円 |

これらの費用は、業者や地域によって変動します。また、物件の状態や使用されている材料のグレードによっても異なる場合があります。ハウスクリーニングの費用は広さによって異なり、1.5万~7.5万円ほどかかります。以下のような相場が一般的です。

| ワンルーム | 1.5万~3.5万円 |

| 1DK・1LDK | 1.5万~4.77万円 |

| 2DK・2LDK | 3.2万~6.05万円 |

| 3DK・3LDK | 4万~7.5万円 |

| 4DK・4LDK | 6万円~ |

どんなに小さな工事でも、職人の出張費が発生する点には注意が必要です。また、壁紙や床材に汚れや傷が一部分だけあった場合でも、部分的な交換では色の差が目立つことがあります。このため、見映えを整えるために全面的な張替えが必要となり、結果的に工事費用が予想以上にかかる場合もあります。事前に業者と相談して見積もりを取りましょう。

借主との原状回復に関するトラブルを防ぐため、大家さんが事前にできる対策を2つご紹介します。

賃貸借契約における原状回復をめぐるトラブルは、事前に適切な対策を講じることで大幅に減らせる可能性があります。その一つが、契約書への「原状回復特約」の記載です。

以下の要件をすべて満たしている場合「特約が法的に有効」と認められます。

賃借人に特別の負担を課す特約の要件

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

つまり、特約を記載しておけばなんでも借主の負担にできるということではなく、借主が一方的に不利にならない契約内容を取り決めて、合意する必要があるということです。

賃貸借契約において、原状回復の特約事項を記載する際には、以下の点に注意しましょう。

契約締結前に特約の詳細を説明し、借主がその内容に納得していること(合意していること)が重要です。

特約は公平な負担割合を維持している必要があります。過度に借主の負担が大きい場合、無効とされる可能性もあります。

費用の項目ごとに具体的な金額を記載するとよいでしょう。

| 例:室内クリーニング:○○万円/㎡、鍵交換費用:○○万円 ※契約時(20XX年〇月現在)の費用 |

入退去時に損耗箇所の確認が不十分だと、後からトラブルが発生する原因になります。この点で役立つのが、国土交通省が作成した「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」です。このリストを活用することで、物件の状況を客観的かつ詳細に記録し、貸主と借主の間で認識を共有できます。

【参考サイト】入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)|国土交通省

ただし、上記のリストだけでは、どの箇所に具体的なキズや損耗があるのかを特定するのが難しい場合があります。そこで、入居前に損耗箇所を確認し、写真を撮影して記録を残しておくことをおすすめします。

原状回復とは、物件を「入居時の状態に戻す」ことではなく、入居者の過失や故意による汚れや傷などの修繕費用を負担することを指します。一方で、経年劣化や通常使用による損耗は大家さんが修繕します。

賃貸借契約を結ぶ際に、大家さんと入居者の双方が「原状回復の範囲」についてしっかり理解することが重要です。また、必要に応じて法的に有効な特約事項を設けたり、物件の状況を確認するリストを活用したりしてトラブルを回避しましょう。